不登校はお子さんの心の叫びであり、未来への不安を示しています。

友人関係のトラブルや学業のプレッシャー等、明確な理由がある場合の他、

意外と知られていない「無気力」が影響しているケースも多くあり、

お子さん自身も、学校へ行けない・行きたくない理由がわからないのです。

コロナ禍以降は、「家の方が楽しい」という理由から、

学校へ行かない選択をするお子さんも増えています。

「わからない」や「行かないという選択」も含め、保護者の理解とサポートが重要です。

保護者ご自身も心の負担を抱えることがありますが、

おひとりやご家族だけで抱えこまず、

共に手を取り合い、お子さんの新たな一歩を支えることができます!!

この記事では、不登校の原因を探り、保護者ができる具体的な対策を提案します。

1.不登校とは?~11年連続で増加する背景と現状を最新のデータから~

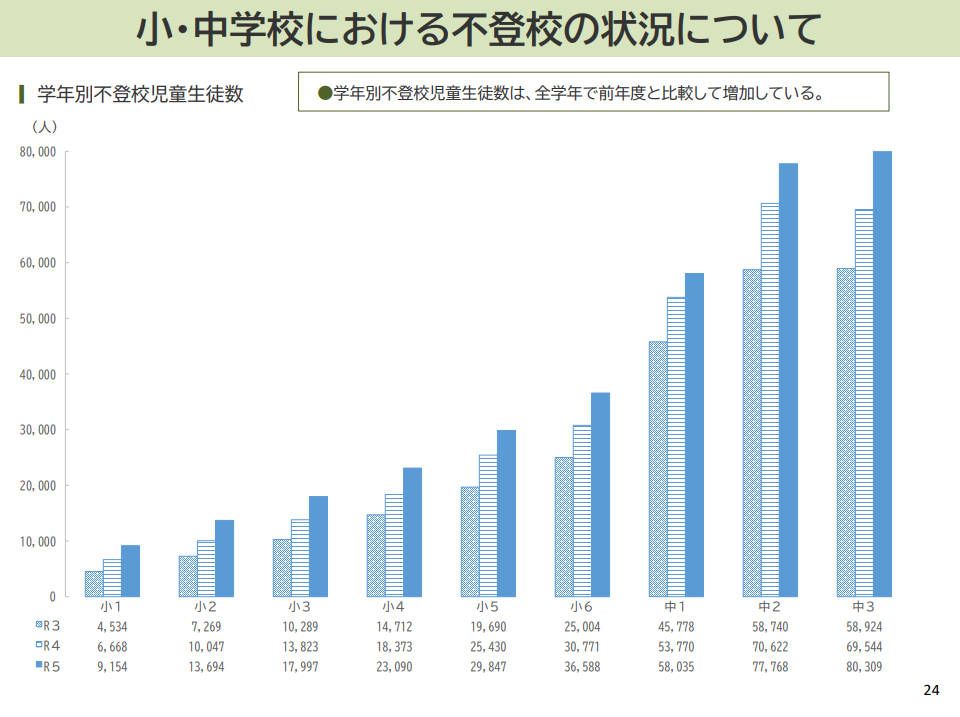

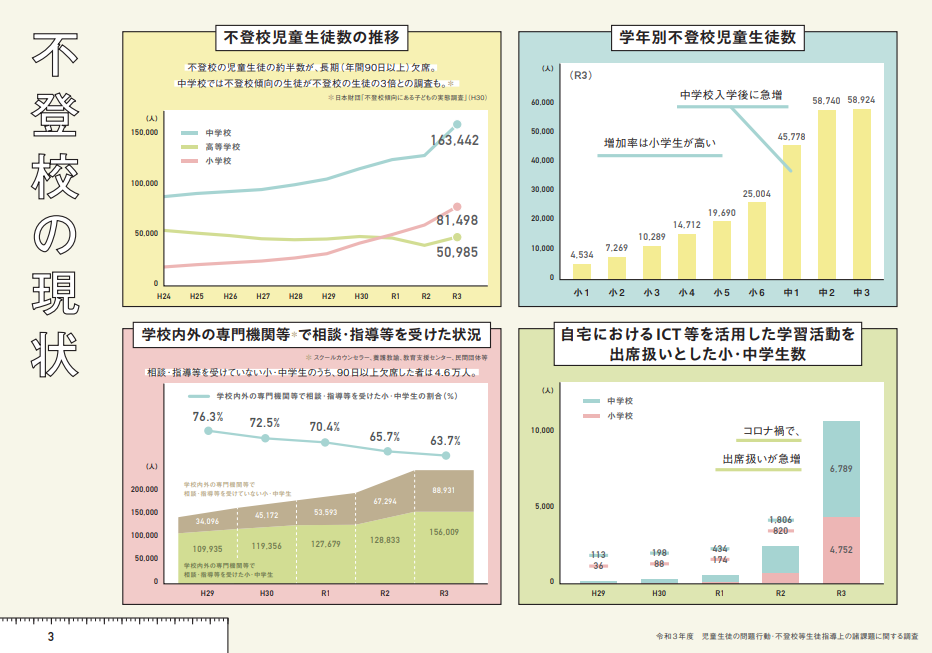

2023年度の小中学校における不登校児童生徒数は34万6482人で、過去最多を記録しています。

前年度と比べて4万7434人(15.7%)増で、11年連続の増加。

特に中学生の不登校率が高く、全体の6.5%に達しています。

【学年別の不登校率】

・小学生: 約1.5%

・中学生: 約6.5%

出典:文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

(https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf)

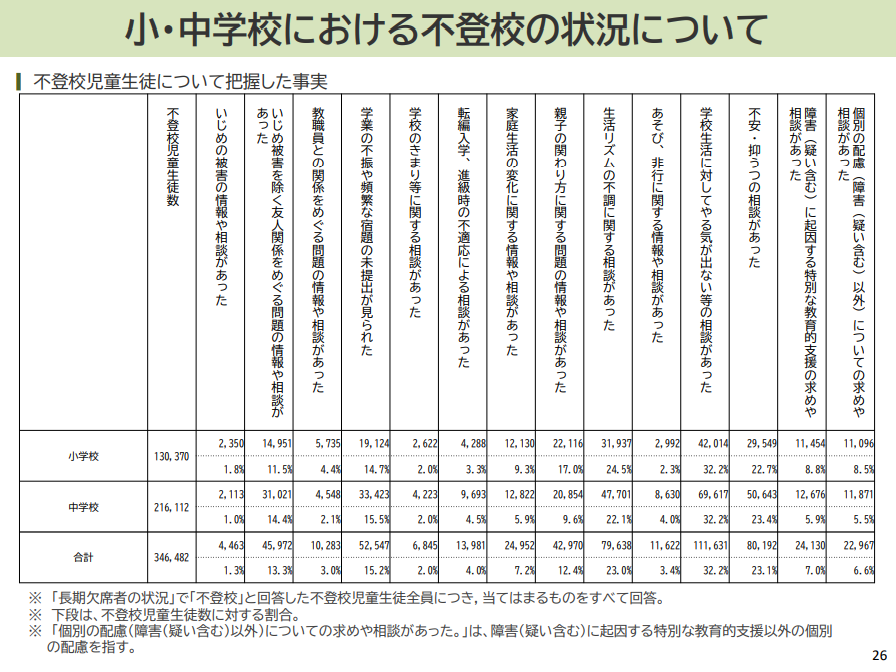

【不登校の要因】

学校生活への意欲の欠如:32.2%が「学校生活に対してやる気が出ない」と答えています。これにより、彼らが学校へ通うことの意義を見出せず、学習意欲や登校意欲が大きく損な われていることがわかります。

不安・抑うつの増加:23.1%が「不安や抑うつ」を訴えており、心理的な支援が必要とさ れています。ただ休ませるだけでは根本的な解決にならず、心理的なケアが重要です。

生活リズムの乱れ:23.0%が「生活リズムの乱れ」を理由に不登校となっており、

夜更かしやゲーム依存などの影響も懸念されています。

出典:文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

(https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf)

不登校は単なる欠席ではなく、お子さんの心の叫びであり、未来への不安の表れです。

また、コロナ禍以降、オンラインでの授業や宿題の提出等が出来るようになり、自分の好きなペースで過ごせるようになったことから「学校よりも家の方が楽しい」と感じ、学校へ行かなくなった(行けなくなった)ケースも少なくありません。

社会全体でこの問題に向き合い、理解とサポートを提供することが求められています。

不登校の出口は存在します!

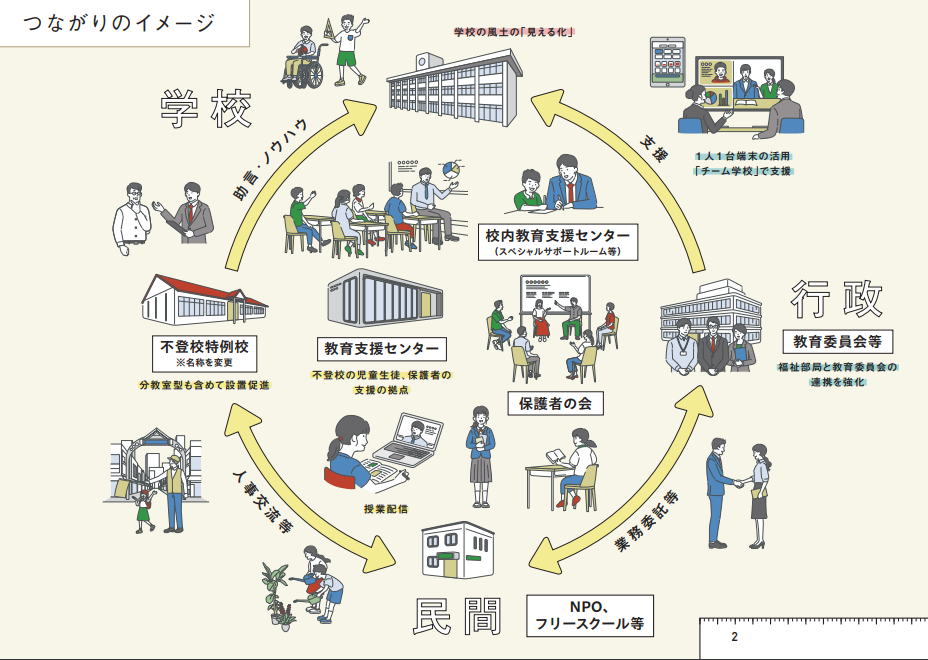

家庭や学校、地域が連携してお子さんを支えることが重要です。

2.不登校の子どもの学びと選択肢

不登校の理由は多様化しており、「学校に行くより家のほうが楽しい」と感じるお子さんが増えていることも指摘されています。

不登校は決して「終わり」ではなく、新たな学び方を選ぶきっかけにもなります!

保護者として大切なのは、学校以外の選択肢を知り、

お子さんに合った学びの場を提供することです。

「不登校の出口」は、未来の可能性を大きく広げていく「希望の出口」です!

◇学校以外の学びの選択肢◇

1. フリースクール

学校に通わず学びや交流ができる場。少人数制や個別対応で安心して学べる環境が整っています。現在、全国に500以上のフリースクールがあり、約2万人の子どもたちが利用しています。

2. オンライン学習

映像授業や双方向型オンラインスクールを活用し、自宅で学べます。特に不登校児向けの専門プログラムが増加中。例えば、全国に展開する「N中等部」では、オンラインと通学のハイブリッド学習を採用し、多くの不登校経験者が学んでいます。

3. 通信制・単位制高校

中学卒業後の進路として柔軟な学習スタイルが特徴。自分のペースで高校卒業資格を取得可能。現在、通信制高校に通う生徒は約25万人にのぼり、その多くが不登校経験者です。

4. ホームスクーリング

家庭学習を中心に、親が主導するスタイルやオンライン教材を活用する方法も選べます。特に欧米では一般的な学習スタイルで、日本でも少しずつ広がりを見せています。

◇社会とのつながりを持つ方法◇

1. メタバース空間の活用

仮想空間で安心して交流し、学びを深める場が拡大中です。バーチャル空間の学校「VRスクール」では、全国の不登校生徒がオンラインでつながり、学びや相談の場を得ています。

2. 地域支援団体やNPOの利用

学習支援やイベントを提供する団体を活用し、お子さんと保護者の居場所を確保します。

例えば、全国に広がる「子ども食堂」は、学習支援だけでなく、安心できる居場所としての役割も果たしています。

◇医療的な視点での支援◇

1. 心理カウンセリング・精神科医のサポート

不登校の背景には、不安や抑うつなどの心理的要因が影響していることもあります。文部科学省の調査によると、不登校の約23.1%が「不安・抑うつ」を理由に挙げています。スクールカウンセラーや精神科医と連携し、専門的なサポートを受けることが重要です。

2. 発達特性の理解と支援

発達障害やHSP(繊細な気質)などが関係している場合、専門機関での診断や支援を受けることで適切な対応が可能になります。実際、発達障害の診断を受けた不登校児は年々増加しており、早期の適切な支援が求められています。

3. 生活習慣の改善

睡眠リズムの乱れや栄養不足が不登校に影響することもあります。文部科学省の調査では、不登校の約23.0%が「生活リズムの乱れ」を理由に挙げており、医療機関や民間支援団体と連携しながら健康的な生活リズムを整えることが大切です。

◇保護者の役割とサポート◇

1. 相談窓口の活用

お住まいの自治体の教育委員会やNPOの相談サービスを利用し、専門家のアドバイスを受けることが出来ます。

文部科学省の「子どもSOSダイヤル」など、公的な支援窓口もあります。

2. 子どもの気持ちを尊重

無理に学校復帰を迫らず、お子さんのペースに寄り添いながら最適な選択を支援することが大切です。

ただ、お子さんの状況(希死念慮等の命や健康に関わること、発達障害が疑われる、他)によっては、早期に適切な支援へつなげた方が良い場合もあるため、 まずは親御さん自身が、公的な相談窓口や医療機関、信頼出来る支援団体へご相談されることをおすすめします。

不登校経験者の中には、適切な支援を受けたことで、

その後社会で活躍している人が多くいます!

3.家庭でできるサポートと居場所づくり

不登校のお子さんにとって、家庭は最も安心できる場所であり、自己肯定感を回復するための重要な環境です。親として何ができるのか、具体的なサポート方法を紹介します。

◇子どもの気持ちを尊重する◇

不登校の理由はさまざまであり、お子さん自身も明確に言葉にできないことがあります。

「学校に行かないこと=悪いこと」と決めつけず、

まずは子どもの気持ちをじっくり聞くことが大切です。

(*但し、お子さんをご家庭の中で王様にしないよう注意。

主導権は保護者がもち、無意識にコントロールされないよう気をつけましょう。)

- 「学校に行かないとダメ」とプレッシャーをかけない

- 否定せず、子どもの話を最後まで聞く

- 学校に行かなくても成長できる選択肢があることを伝える

(*文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を参考にまとめています。)

◇家庭内の居場所づくり◇

学校に行かないお子さんにとって、家が安心できる環境であることはとても重要です。

物理的・心理的な居場所をつくることで、リラックスできる空間を提供できます。

- お子さんが落ち着ける部屋やスペースを確保する

- 必要以上に干渉せず、安心できる距離感を保つ

- 好きなことや興味のあることを自由にできる環境をつくる(読書、ゲーム、アートなど)

(*日本教育心理学会「子どもの安心感と家庭環境の関連性」を参考にまとめています。)

◇生活リズムのサポート◇

不登校のお子さんは昼夜逆転しやすく、生活リズムの乱れが心身に影響を与えることがあります。

- 朝起きる時間と寝る時間をできる範囲で整える

- 規則正しい食事を心がける

- 体を動かす時間(散歩や軽い運動)を設ける

(*厚生労働省「子どもとその養育者への健康生活支援における行動変容に関する調査研究事業報告書」を参考にまとめています。)

◇家庭でできる学びの支援◇

「学ぶこと=学校に行くこと」ではありません。自宅でも学べる環境を整えることで、

お子さんが知的好奇心を保てるようサポートしましょう。

- 好きな分野の本や教材を用意する

- オンライン学習や動画教材を活用する

- 一緒に調べものをする、親子で学ぶ姿勢を見せる

(*文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方」を参考にまとめています。)

◇外とのつながりをつくる◇

完全に社会と断絶してしまうと、将来的に孤立するリスクがあります。お子さんの気持ちを尊重しながら、無理のない範囲で外の世界と関わる機会を作ることが大切です。

- 近所の散歩や買い物など、軽い外出を促す

- オンラインコミュニティやフリースクールを活用する

- 習い事やボランティア活動など、興味のある分野に触れる機会をつくる

(NPO法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワークの保護者アンケートの記事等を参考に、一般的な最新の傾向としてまとめています。)

◇ 保護者自身のケアも大切◇

保護者が不安な気持ちを抱えたままだと、それがお子さんにも伝わってしまいます。

保護者自身の心のケアは、とても大切!ひとりで抱え込まないで!

- 同じ悩みを持つ親同士で情報交換をする(SNS・オンラインコミュニティ)

- 専門家やカウンセラーに相談する

- 自分の時間を確保し、リフレッシュする

(*厚生労働省「親のストレスと子どものメンタルヘルス」を参考にまとめています。)

ご家族の理解やサポートが、不登校のお子さんにとって大きな支えとなります。無理に学校復帰を目指すのではなく、お子さんが自分らしく成長できる環境を一緒に考えていきましょう!

4.【体験談】オンラインとリアルの融合で広がる学びと交流

不登校経験者の体験談から、オンラインとリアルの学びを組み合わせることで、新たな可能性が開かれた事例を紹介します。

(文部科学省の調査結果や教育関係者の報告に基づいたものに限定した事例)

オンライン学習で自信を取り戻した中学生の例

15歳の佐藤さん(仮名)は、中学2年生の時にいじめがきっかけで不登校になりました。半年間引きこもり状態が続きましたが、オンライン学習プログラムに出会い、少しずつ学習意欲を取り戻していきました。

「最初は画面を通じてでも人と話すのが怖かったけど、少人数制のオンラインクラスで、同じような経験をした仲間と出会えて心強かったです。先生も一人ひとりのペースに合わせてくれて、だんだん自信がついてきました」

佐藤さんは、オンラインでの学習を続けながら、月に1回程度フリースクールのイベントに参加するようになりました。リアルな交流の機会を少しずつ増やしていくことで、社会性も徐々に身についていきました。

*文部科学省の2023年度調査結果と一致した事例。調査によると、不登校児童生徒の32.2%が「学校生活に対してやる気が出ない」と回答しており、オンライン学習が新たな学習意欲を引き出す効果的な手段となっていることがわかります。

VR技術を活用した不登校支援の取り組み

最新のVR(仮想現実)技術を活用した不登校支援も注目されています。17歳の田中さん(仮名)は、高校1年生で不登校になりましたが、VRを使った学習プログラムに参加したことで、学びへの興味を取り戻しました。

「アバターを使って自分を表現できるのが良かったです。最初は顔出しなしで参加できて、徐々に慣れていけました。VR空間での体験学習は、実際に外出するよりもハードルが低く感じました」

田中さんは、VR空間での交流を通じて自信をつけ、その後リアルな学習支援センターにも通えるようになりました。

*この事例は、文部科学省が2023年3月に打ち出した「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」の一環として、新しい技術を活用した支援策の効果を示しています。

出典:文部科学省「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」

(https://www.mext.go.jp/content/20230418-mxt_jidou02-000028870-cc.pdf)

ハイブリッド型の学びで進学を実現した高校生の例

18歳の山田さん(仮名)は、中学時代の不登校経験を経て、通信制高校に進学しました。オンラインでの学習と、スクーリングを組み合わせたハイブリッド型の学習スタイルを選択しました。

「家で自分のペースで学べるのがよかったです。でも、たまに学校に行ってクラスメイトと会うのも楽しみでした。両方のいいところを活かせて、勉強にも前向きに取り組めました」

山田さんは、この学習スタイルを通じて学力を伸ばし、希望の大学への進学を果たしました。

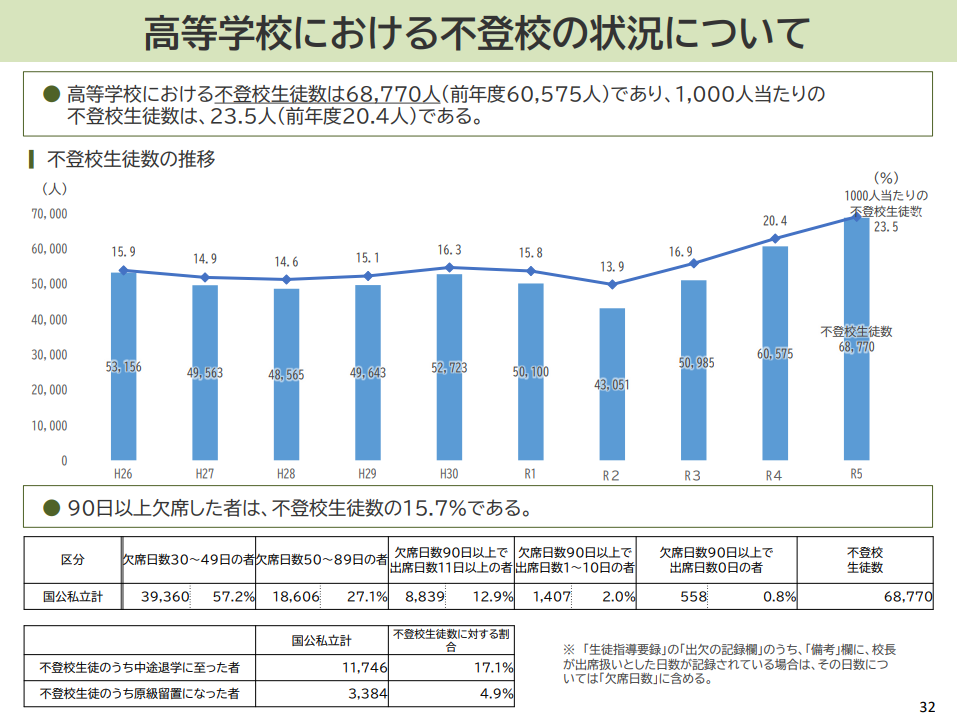

*高等学校における不登校生徒数が2023年度は68,770人(前年度比13.5%増)と過去最多を記録する中で、通信制高校やハイブリッド型の学習が効果的な選択肢となっていることが、この事例から読み取れます。

出典:文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

(https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf)

5.社会的自立へのステップ

不登校のお子さんの社会的自立は、一人ひとり異なる道のりです。

以下に、わかりやすい5つのステップを紹介します。

【1】安心できる居場所づくり

- 家庭を温かい避難所に

- 本人のペースを尊重

- 趣味や興味を大切に

【2】 小さな成功体験の積み重ね

- 家事の手伝いから始める

- オンライン学習で自信をつける

- 好きなことで自己表現

【3】 段階的な外出と交流

- 近所の散歩から始める

- フリースクールやイベントに参加

- オンラインコミュニティで仲間づくり

【4】 多様な学びの場の活用

- 教育支援センターの利用

- 通信制高校やフリースクールの選択

- ICTを活用した学習支援(オンライン学習、メタバースの活用、他)

【5】 将来を見据えた挑戦

- ボランティア活動への参加

- アルバイトや職場体験

- 進路相談や職業訓練の利用

大切なのは、焦らず、お子さんのペースを尊重することです。

一つずつステップを踏みながら、自信と社会性を育んでいきましょう。

社会的自立とは、必ずしも「一人でなんでもできる」ことではありません。

適切に他者に頼れる力を身につけること、

家族以外の大人に「助けて」と言える力をつけることが、大切な自立の形です。

これらのステップは、文部科学省の「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策

COCOLOプラン」の理念から組み立てられたものです。

また、個別のニーズに応じた柔軟な支援が重要であり、

オンライン学習の活用も効果的であることが研究で示されており、

お子さんにあったオーダーメイドの支援を提供することが重要です!

6.未来へ

◇メタバースが拓く不登校支援の新時代◇

不登校は、もはや人生の障壁ではありません。

メタバース空間が、お子さんとご家族に革新的な未来への可能性をもたらしています。

無限の学びと交流の世界

- 自宅から安全に参加できる仮想教室

- アバターを通じた自由な自己表現

- 時空を超えた体験学習

広がる支援の輪

2023年から始まったNTTの実証実験をはじめ、全国でメタバースを活用した不登校支援が急速に拡大しています。帯広市の「ひろびろチョイス」では、119名もの児童生徒が利用し、学びの場を得ています。

お子さんの新たな可能性

メタバース空間では、現実とは異なる自分を表現できます。

NPO法人カタリバの「room-K」のような取り組みを通じて、

お子さんの自信と可能性が大きく広がっています。

未来は、すでに始まっています。

メタバースという新しい選択肢を通じて、

お子さんと共に、希望に満ちた明日へ歩み出しましょう。

不登校支援の新時代が、ここに到来しています。